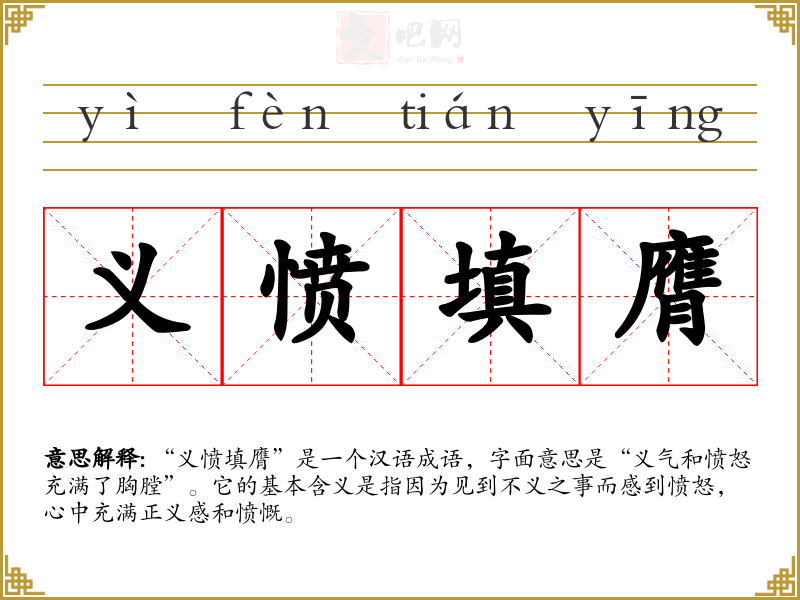

义愤填膺

义愤填膺的意思

基本定义

“义愤填膺”是一个汉语成语,字面意思是“义气和愤怒充满了胸膛”。它的基本含义是指因为见到不义之事而感到愤怒,心中充满正义感和愤慨。

成语来源

“义愤填膺”最早见于《左传》,其中描述的是正义与愤怒交织在一起的情感。成语中的“义”指的是正义、道义,而“愤”则是愤怒、愤慨。这个成语的历史背景反映了**传统文化中对正义感的重视,以及对不公不义现象的强烈反对。

使用场景

该成语常用于描述某人在面对不公正现象时的愤怒情绪,适用场景包括:

- 文学作品中,表达人物内心的正义感。

- 日常对话中,描述自己或他人对社会不公的愤慨。

- 演讲中,激励听众关注社会问题,唤起他们的正义感。

示例句子

- 看到那些无辜的人受到欺凌,她的义愤填膺,决心站出来发声。

- 这部电影揭示了社会的不公,令观众义愤填膺。

- 他在演讲中提到那些贫困地区孩子的遭遇,令现场的每一个人义愤填膺。

同义成语与反义成语

同义成语:

- “怒火中烧”:形容非常愤怒,与“义愤填膺”类似,但不一定强调正义感。

- “义愤难平”:强调内心的愤怒难以平息,侧重于情感的深度。

反义成语:

- “心如止水”:形容内心平静,与“义愤填膺”形成鲜明对比。

- “漠不关心”:指对事情无动于衷,缺乏正义感和愤怒。

文化与社会背景

在传统文化中,正义感被高度重视,许多文学作品和历史典故都强调了为正义而战的精神。“义愤填膺”体现了这种文化特质,尤其在面对不公不义现象时,它激励人们采取行动。在现代社会中,这个成语依然适用,尤其在社会和公益活动中,呼吁人们关注社会问题。

情感与联想

“义愤填膺”让我联想到那些为正义而奋斗的人物,他们不仅感受到愤怒,更有强烈的责任感。这种情感反应激发了我对社会正义的思考,促使我在表达观点时更加坚定。

个人应用

在一次志愿活动中,我看到一些弱势群体的处境,让我感到义愤填膺。我主动参与到活动中,努力为他们发声。这种经历让我深刻理解了该成语的含义,也实践了自己的社会责任。

创造性使用

在一首诗中,我可以这样使用“义愤填膺”:

在夜幕降临之际,愤怒如潮涌,

义愤填膺,心中正义燃烧。

我愿为弱者,举起明亮的灯,

照亮黑暗,驱散无情的霜。跨文化比较

在英语中,“righteous indignation”可以与“义愤填膺”相对应,表达因不公正而产生的愤怒情绪。虽然两者都强调正义感,但文化背景的不同可能导致其使用频率和语境有所差异。

反思与总结

通过对“义愤填膺”的学,我认识到它不仅是一个表达愤怒的成语,更是对正义感的呼唤。在语言学中,理解这样的成语有助于丰富表达,增强情感的传递,激励我们在生活中勇于发声、关注社会。

来源:珏斋不禁义愤填膺,自己办了个长电奏,力请宣战。

来源:-- 清·曾朴《孽海花》第二十五回

引证:

《明史·海瑞传》:“瑞闻之,义愤填膺,乃上书劾之。”

《宋史·岳飞传》:“飞闻之,义愤填膺,乃上书请战。”

《资治通鉴·汉纪》:“光武闻之,义愤填膺,乃起兵讨之。”

《后汉书·班超传》:“超闻之,义愤填膺,乃上书请行。”

《史记·项羽本纪》:“项王闻之,义愤填膺,乃引兵而东。”

例句:畿辅士民,屡遭虏骑蹂躏,莫不~,恨之切骨。

义愤填膺成语接龙

义愤填膺字义分解

膺

1. (形声。从肉。本义:胸腔,胸)。

2. 同本义。

3. 乳上骨。

4. 胸傍,胸部两侧的肌肉隆起处。

5. 心间;胸臆。

6. 担当,接受重任。

愤

1. (形声。从心,贲(bēn)声。从“心”,表示与心情等有关。本义:郁结于心;憋闷)。

2. 同本义。

3. 充盈,旺盛。

4. 愤怒;怨恨。同“忿”。

5. 发,奋。

填

1. (形声。从土,真声。本义:充塞)。

2. 同本义。

3. 填写,写入 。

4. 补充 。

5. 涂饰,涂抹 。

6. 跌落 。

1. 安定。

义

1. (“仪”的古字)。

2. 仪容;状貌。

1. (会意。从我,从羊。“我”是兵器,又表仪仗;“羊”表祭牲。本义:正义;合宜的道德、行为或道理)。

2. 同本义。

3. 情谊。

4. 意义;意思。

5. 名义上的。

6. 善;美。